Cグループの活動 |

営業部 設計課 2014年05月09日 |

|

HPのトップの写真は

私の住んでいる高槻市にある芥川桜堤公園で毎年開催されている、【こいのぼりフェスタ】の写真です。

5月5日は端午の節句ということで家族と一緒に見に行ってきました。こいのぼりが1000体近く泳いでいてすごく迫力があり、感動したので載せました。

5月に入り、過ごしやすい気候になりましたね。いろいろなことに挑戦しないとなと思います。そこで今回は、

マイブームの囲碁について書きたいと思います。・・・始めたばかりなので下手なのですがルールくらいは覚えました。

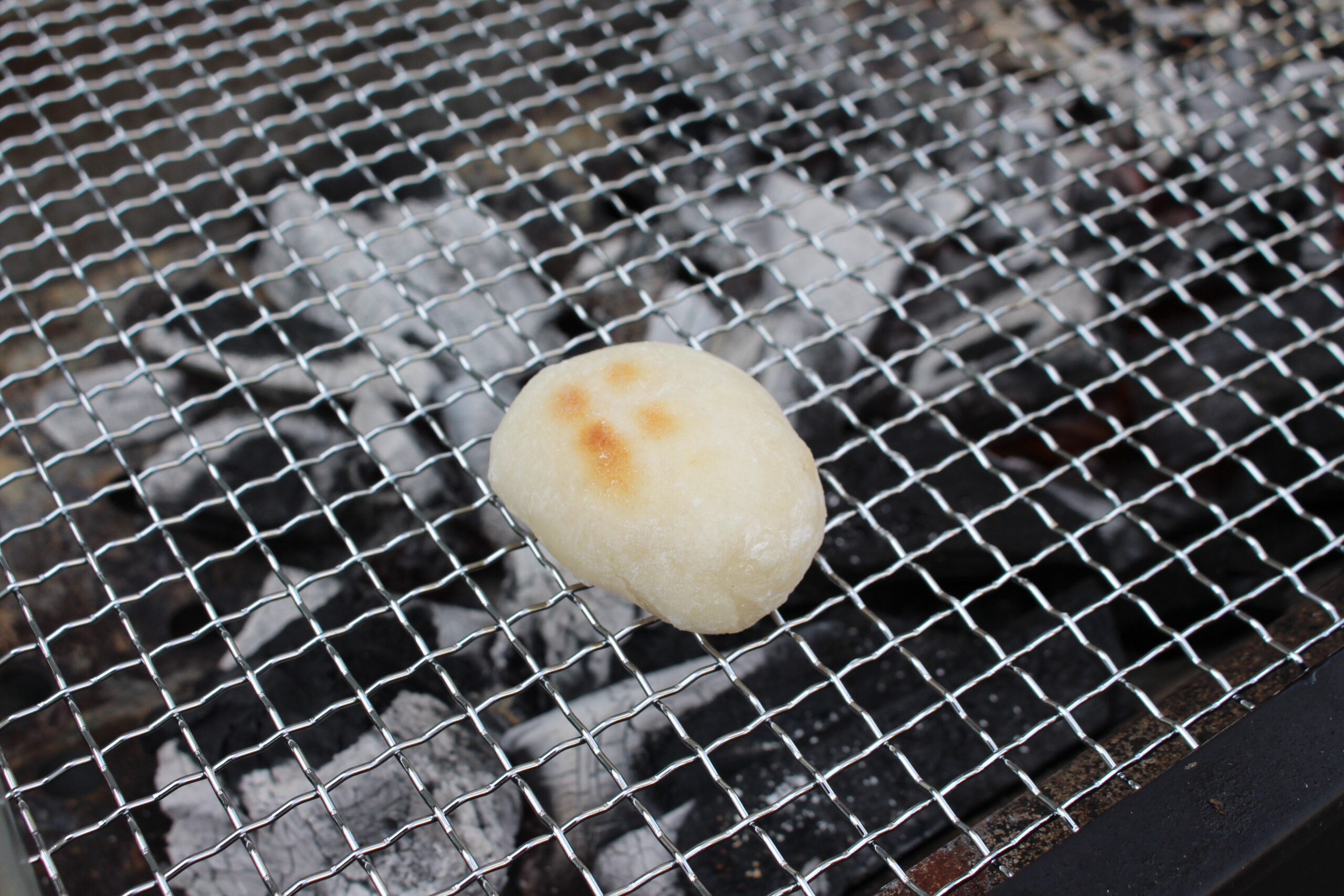

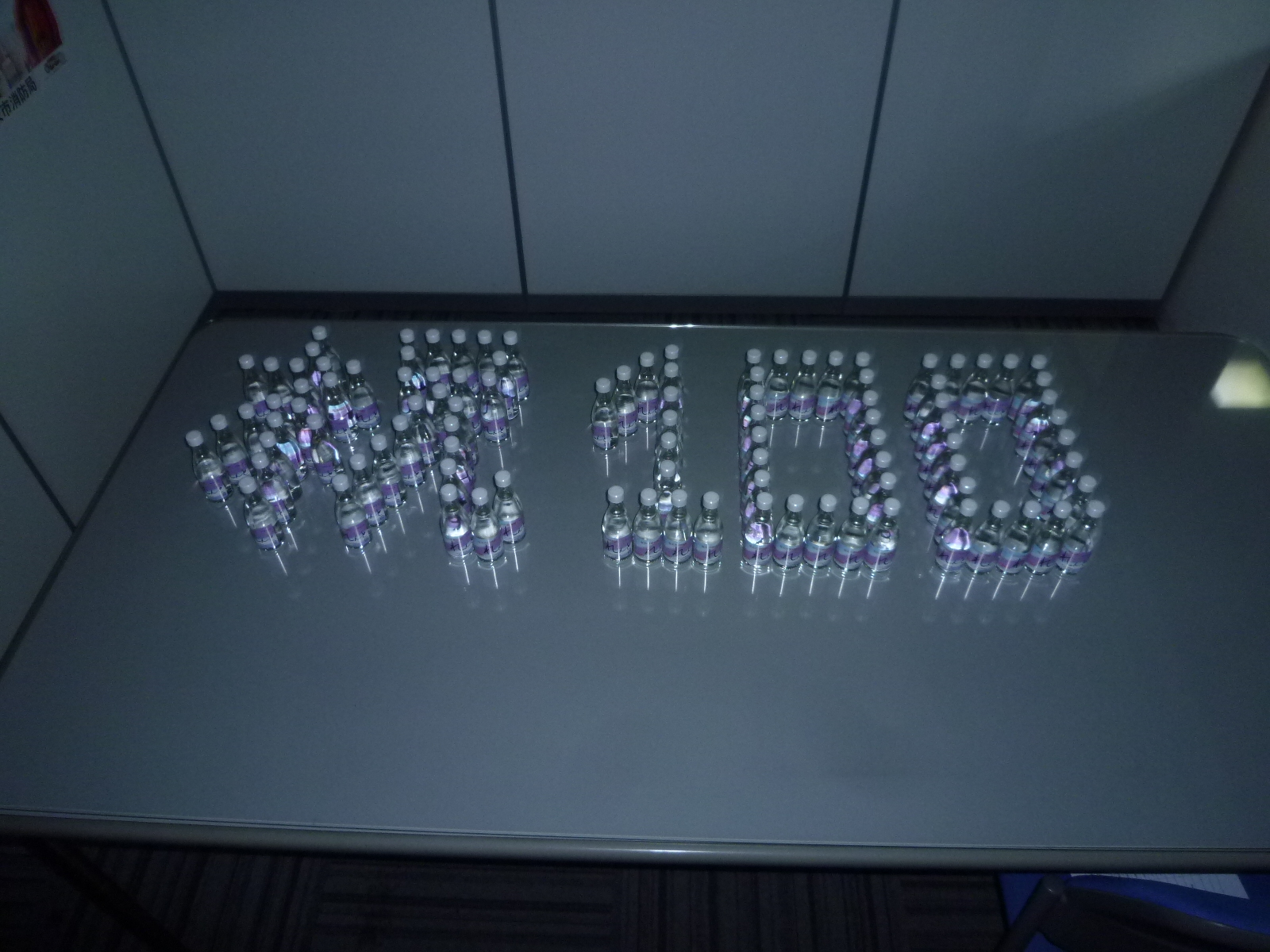

■Cグループ囲碁教室の風景

当社にはA~Eグループのサークルが有り、私の所属するCグループでは、囲碁経験者の方に指導していただき

囲碁教室を月に1、2回開催しています。

☆写真は説明を受けているところです。

■囲碁のルール

囲碁とは主に二人で行うゲームであり、先手が黒い石、後手が白い石を使う。

囲碁をするうえで、まず覚えることが3つある。

(1) 黒石と白石は順番に一手ずつ打つ

(2) 石は、線と線の交点に置く(交点に打つ)

(3) 一度、石を打ったら、動かせない

囲碁は2人で遊ぶゲームなので、(1)の「順番に打つ」のは分かりますよね。それから将棋やオセロと違って、石はマス目の中ではなく、下の図のように、線と線が交わっている点に置いていきます。将棋とちがって、囲碁では一度、盤の上に石を置いたら、そこから動かすことはできない決まりになっています。

普通19路盤と呼ばれる19×19の盤を使ってゲームを行いますが、初心者用の13路盤、9路盤といったより小型の盤もあります。

私たちCサークルでは一局15分程度で終局すると言うこともあり、数を打てるので9路盤を採用しています。

・・・上手くなるには数を打つしかないですからね。

ルール自体は非常に単純で覚えることも少ないのですが、自由度が高く、終局の条件が「互いの陣地が確定したら終わり」という他のボードゲームに比べると曖昧な部分があり、奥の深い部分があります。

☆まずは実際に囲碁を打ってみました。

☆慣れてくると盤を増やして対局。真剣です。

■囲碁用語の豆知識

囲碁用語から日本語として使われている言葉もたくさんあります。代表的なものを3つ程ご紹介します。

布石:基本的に序盤は隅から打ち進めるのが効率がよいといわれる。これはある一定の地を得るために必要な石数が、中央より辺、辺より隅の方が少なくて済むためであり、その分効率がよいとされるためである。人生の布石を積むとは囲碁の布石からきています。

死活:自分の陣地(目)を作る上で最も基本的な概念。

相手がどう着手しようと(自分が適切に対応すれば)取られない石を「生き石」、そうでない石を「死に石」といい、これらを合わせて「死活」という。生き石で領域を作らないと、自分の目として認められない。死活問題とはここからきている。

駄目:プレイしていく中で、自分にも相手にも得にならない(目にならない)着手点が発生する。これを「無駄な目」略して駄目と呼ばれる。

以上、囲碁教室の風景でした。

| ツイート |

2014年05月09日 | 東淀川区 | カテゴリー: 社内行事